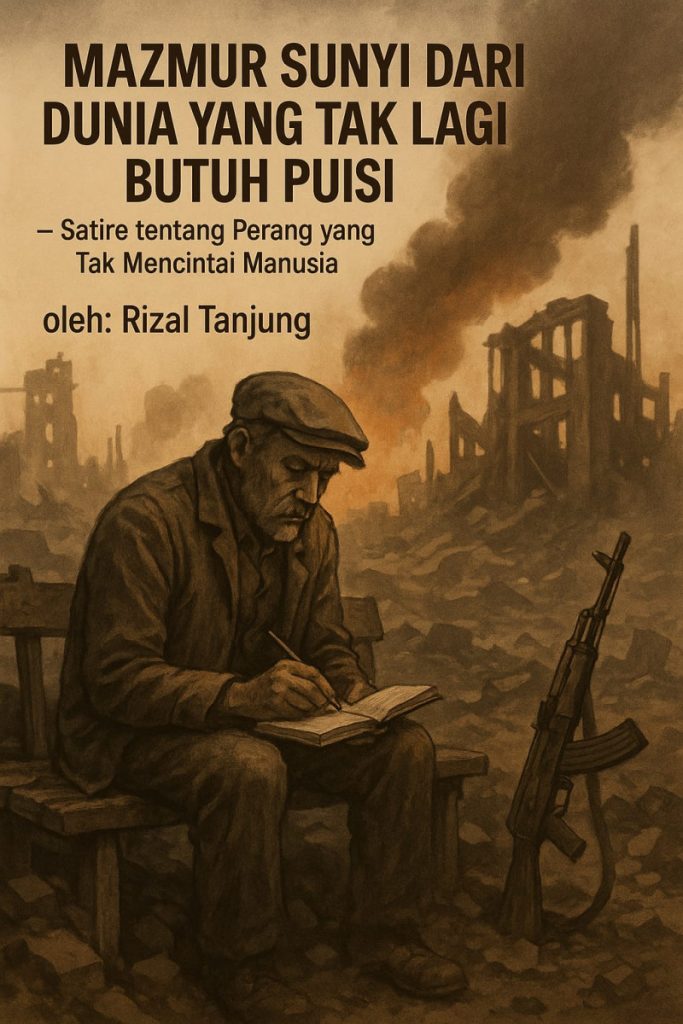

— Satire tentang Perang yang Tak Mencintai Manusia

oleh: Rizal Tanjung

Wahai engkau,

penyulam kata di tengah artileri,

yang masih percaya bahwa sajak dapat membungkam senapan,

mari duduk di bangku puing peradaban,

di mana mimpi telah hangus,

dan doa tinggal jejak karbon

di langit yang dibakar kontrak-kontrak militer.

Puisi?

Ah, saudaraku,

itu hanya debu harum

di meja-meja jenderal yang bersulang

dengan darah petani dan tangis anak-anak.

Sementara mereka menertawakan statistik korban,

kau masih sibuk menimbang irama luka

di antara rima-rima yang dilupakan sejarah.

Perang bukan tentang benar atau salah.

Ia tentang lisensi—

siapa yang memiliki saham di pabrik neraka,

siapa yang boleh siarkan derita menjadi tontonan utama,

siapa yang paling piawai mengubah nyawa

menjadi angka yang nyaman dibacakan

di forum ekonomi global.

Dan kita?

Kita hanya para penjaga nyala kecil,

diberi pena, bukan rudal.

Diberi hujan kata, bukan markas senjata.

Puisi kita tak pernah berhasil menghentikan genosida,

tak sanggup menutup luka di punggung dunia.

Tuhan pun,

jika boleh jujur,

telah lama dijadikan juru bicara resmi

bagi mereka yang membakar masjid dan gereja

atas nama langit yang diklaim sepihak.

Kita hanya bisa menulis

tentang seorang ibu yang kehilangan anak

sebelum sempat menjadi pemberontak,

tentang sepetak tanah yang dirampas,

bukan demi surga,

tapi demi konsesi tambang

yang lebih menggiurkan dari cinta itu sendiri.

Puisi, saudaraku,

adalah bunga duka yang diam-diam mekar

di liang lahat nurani global.

Ia tak bisa menggigit,

tak bisa menembus kevulgaran zaman,

tapi ia tumbuh—

sebagai isyarat bahwa masih ada yang percaya

manusia bukan robot dengan sistem operasi kebencian.

Mereka akan terus berperang.

Sebab kekuasaan adalah makhluk lapar

yang tak pernah kenyang oleh air mata.

Kehormatan mereka adalah tiruan murahan

yang dijahit dari kulit orang-orang lemah.

Mereka takut dicintai,

dan lebih memilih ditakuti—

sebab cinta menuntut kerentanan,

dan itu adalah musuh terbesar dari mesin kekuasaan.

Kita?

Kita hanya bisa menyalakan lilin kecil,

dan lilin itu pun kerap padam

ditiup propaganda yang berseragam kebenaran.

Namun teruslah menulis,

sebab mungkin,

di ujung zaman nanti—

ketika peluru kehabisan suara,

dan tangisan jadi satu-satunya bahasa universal,

dunia akan datang padamu

bukan untuk meminta senjata,

tapi sepotong puisi yang bisa dijadikan bantal

di malam paling gelap,

ketika tak ada lagi bendera yang layak dikibarkan,

dan tanah air hanyalah kenangan dalam selimut luka. (*)

Sumatera Barat, 2025