Kaba “Catuih Ambuih”

Bagindo Muhammad Ishak Fahmi

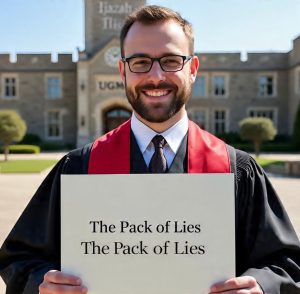

HATIPENA.COM – Di tengah gempita demokrasi yang tampak makin matang, kita justru dihadapkan pada sebuah ironi besar: seorang mantan pemimpin tertinggi bangsa yang dengan mudahnya mengingkari janji-janji yang dahulu disampaikan di hadapan jutaan rakyat, seakan-akan kebohongan bukan lagi aib, melainkan sekadar bagian dari strategi komunikasi politik. Lebih mencengangkan lagi, ketika kebenaran akhirnya membongkar retorika palsu itu, publik tetap tenang, media mengecilkan, dan elit justru mengalihkan perhatian.

Kita seolah dipaksa menerima bahwa pemimpin yang berbohong adalah keniscayaan. Bahwa janji yang tidak ditepati dapat dimaafkan dengan narasi “faktor tak terduga” atau “bukan itu maksudnya”. Narasi pembenaran dijahit rapi, seolah-olah semua ini adalah bagian dari dinamika politik yang wajar saja terjadi. Lalu kita bertanya dalam hati: apakah dunia politik hari ini telah menghalalkan kebohongan?

Krisis Moral dalam Struktur Kekuasaan

Kebohongan, pada dasarnya, adalah kejahatan terhadap kebenaran. Dalam ruang publik, kebohongan seorang pemimpin adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Namun ketika dusta itu disampaikan dengan senyum meyakinkan, dikemas dalam janji-janji optimisme, dan didukung infrastruktur informasi yang mampu memutarbalikkan realitas, publik bisa terkecoh, bahkan termanipulasi.

Fenomena ini bukanlah kasus tunggal. Di banyak negara, terutama yang memiliki indeks korupsi tinggi, kebohongan publik kerap menjadi norma baru. Di negara seperti itu, retorika lebih bernilai ketimbang rekam jejak, dan persepsi lebih penting daripada bukti. Pemimpin yang pandai memainkan kata justru lebih dirayakan daripada mereka yang jujur namun tak pandai bersilat lidah.

Profesor Satjipto Rahardjo, almarhum pakar hukum progresif, pernah mengingatkan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat. Jika masyarakat membiarkan kebohongan tanpa sanksi sosial, maka hukum kehilangan roh keadilannya. Dalam kerangka itu, kebohongan bukan hanya soal moral pribadi, tetapi juga tentang tumpulnya kontrol sosial.

Pendidikan Moral yang Gagal Menyentuh Praktik

Kita mendidik anak-anak kita untuk jujur, dari bangku sekolah hingga pesantren. Kita mengajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi karakter, bahwa orang baik adalah orang yang dapat dipercaya. Nilai-nilai itu hidup dalam keluarga, diperkuat oleh adat istiadat ketimuran yang menjunjung tinggi integritas dan amanah.

Namun, pertanyaannya: mengapa pelajaran tentang kejujuran itu tidak menjadi ajaran yang dihayati dalam praktik kehidupan, terutama dalam dunia kekuasaan?

Apakah ini berarti sistem pendidikan kita gagal? Tidak sepenuhnya. Yang gagal adalah konsistensi antara ajaran dan keteladanan. Ketika anak-anak melihat bahwa mereka yang berkuasa bisa berdusta dan tetap dipuji, maka nilai-nilai moral itu berubah menjadi teks mati dalam buku pelajaran. Kebenaran menjadi relatif, dan kejujuran dianggap naif dalam dunia nyata.

Dr. Ratna Djuwita, psikolog sosial dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa kebohongan yang terus-menerus dipertontonkan di ruang publik akan menciptakan “desensitisasi moral”. Dalam kondisi ini, masyarakat kehilangan sensitivitas terhadap ketidakbenaran. Mereka tidak lagi merasa luka saat dibohongi, karena telah terbiasa. Ini bukan sekadar apatisme, tapi tanda dari melemahnya kesadaran kolektif.

Pemimpin dalam Islam Antara Amanah dan Fathonah

Dalam tradisi Islam, seorang pemimpin bukan sekadar pejabat, melainkan wakil Tuhan di muka bumi. Ia memikul amanah besar, bukan sekadar memerintah, tetapi membimbing umat dengan kebenaran. Syarat kepemimpinan dalam Islam sangat jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah: adil, jujur (amanah), cerdas (fathonah), berani, memiliki ilmu, serta mampu menjalankan hukum dengan konsisten.

Sayangnya, dalam praktik politik modern, syarat-syarat itu kerap dikompromikan. Integritas digantikan elektabilitas. Kejujuran disubstitusi dengan kelincahan komunikasi. Figur pemimpin ditentukan oleh popularitas, bukan oleh nilai-nilai kepemimpinan yang luhur.

Masyarakat religius sekalipun terkadang terperangkap dalam dilema ini. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga nilai kejujuran justru ikut menyuarakan pembenaran terhadap kebohongan publik. “Yang penting stabilitas,” begitu alasan mereka. Tapi apakah stabilitas yang dibangun di atas kebohongan bisa bertahan lama?

Budaya Diam dan Konspirasi Senyap

Ketika kebohongan menjadi terlalu biasa, maka keberanian untuk menegur perlahan menghilang. Di sinilah muncul yang disebut oleh para sosiolog sebagai budaya diam kolektif—sebuah kondisi di mana semua pihak tahu ada kebohongan, tetapi memilih bungkam karena masing-masing memiliki aib atau kepentingan yang ingin dijaga.

Fenomena ini berbahaya karena melahirkan “konspirasi senyap” yang mengikis sistem check and balance. Media enggan kritis karena takut kehilangan akses. Akademisi berhitung sebelum bicara. Tokoh agama pun kadang memilih diam demi menjaga hubungan baik. Dalam suasana seperti itu, siapa yang akan menjadi suara kebenaran?

Konspirasi senyap ini memunculkan satu hal yang paling menakutkan dalam demokrasi: penormalan kebohongan. Begitu kebohongan menjadi norma, maka kebijakan yang tidak adil, keputusan yang manipulatif, bahkan pelanggaran hukum pun bisa dilegitimasi dengan mudah.

Kebohongan dan KKN Korelasi yang Nyata

Dalam banyak riset, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam suatu negara sangat berkorelasi dengan rendahnya integritas pejabat publik. Negara-negara dengan tradisi kejujuran tinggi cenderung memiliki tingkat KKN yang rendah, sebaliknya negara yang pemimpinnya terbiasa berdusta cenderung rapuh sistem etiknya.

Bukan hal mengherankan jika dalam negara dengan tradisi kebohongan politik yang tinggi, praktik suap dianggap sebagai pelumas sistem birokrasi. Nepotisme dilihat sebagai bentuk loyalitas. Dan manipulasi data dianggap wajar demi pencitraan.

Jika kita tidak segera membenahi kultur ini, maka kebohongan akan menjadi bagian dari struktur negara. Dan ketika kebohongan menjadi bagian dari sistem, maka mustahil kita bisa berharap pada keadilan.

Jalan Kembali Etika sebagai Fondasi

Namun, semua ini bukan akhir. Jalan etika selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali pada nurani. Pemulihan integritas publik bukan perkara mudah, tetapi bukan tidak mungkin.

Pertama, pendidikan harus kembali menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai praktik, bukan sekadar hafalan. Guru dan orang tua harus menjadi teladan nyata. Kedua, media harus kembali pada misi suci: membela kebenaran dan menjadi penjaga akal sehat publik, bukan sekadar corong kekuasaan. Ketiga, elite agama dan adat harus kembali lantang, mengingatkan penguasa bahwa kebohongan adalah dosa, bukan strategi.

Terakhir dan terpenting, publik harus berani menyuarakan kebenaran. Kita tidak bisa terus menunggu hadirnya pemimpin ideal jika kita sendiri tidak jujur pada kenyataan.

Demokrasi bukan sekadar tentang memilih, tapi tentang bertanggung jawab atas pilihan. Jika kita membiarkan pembohong duduk di kursi kuasa, maka kita turut melegitimasi kebohongan sebagai jalan politik. Namun jika kita memilih untuk menuntut kejujuran, maka masih ada harapan.

Karena bangsa ini tak dibangun oleh para pembohong, melainkan oleh mereka yang percaya bahwa kebenaran, meski sering kalah, pada akhirnya akan menang. (*)

Padang, 5/2025