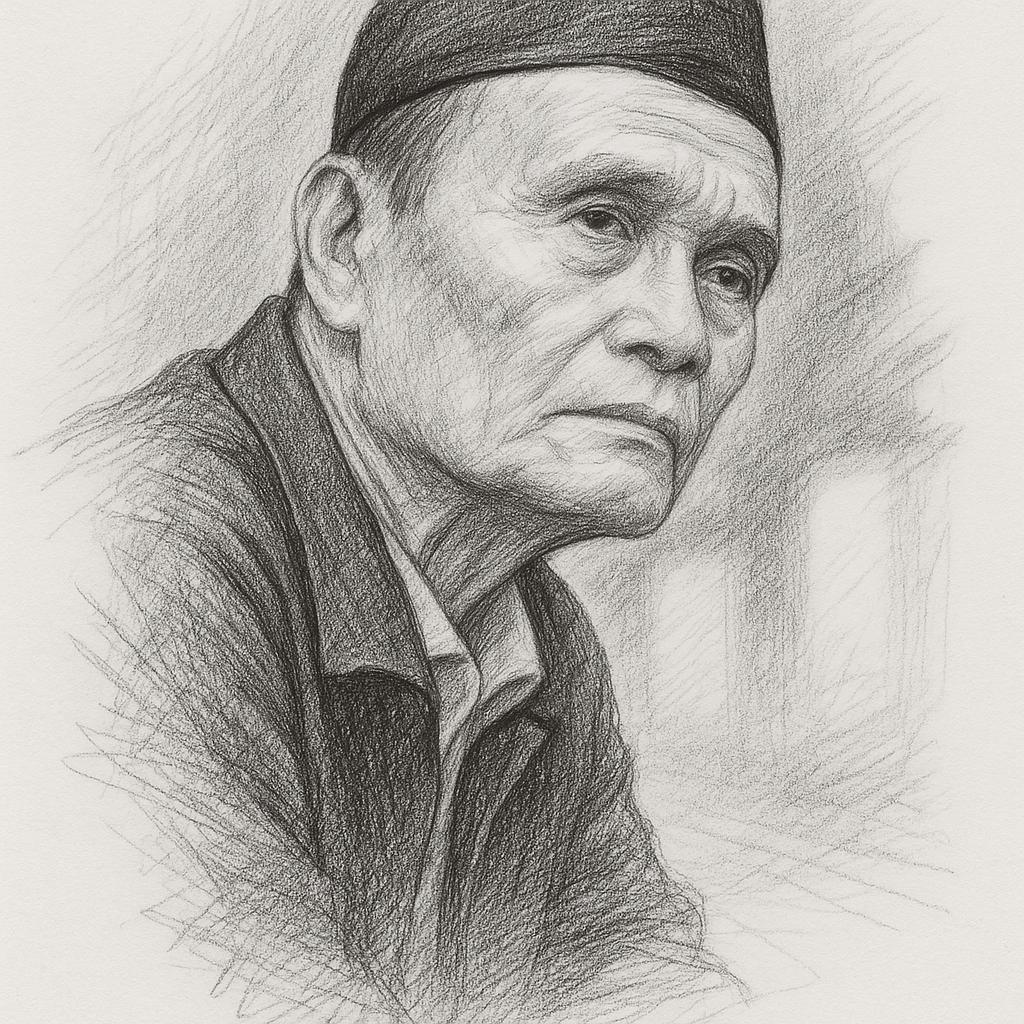

LK. Ara

HATIPENA.COM – 5. Surat Ketiga dari L. K. Ara

Kalanareh, 15 Muharram 1366 H

(Senja hari, ketika bayangan pepohonan kopi mulai panjang dan angin membawa harum tanah basah)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tuan Sultan Meurah Silu, cahaya dari bukit dan pesisir,

Aku kembali menulis,

sebab dalam diam, hatiku masih bergema

oleh kata-katamu yang seperti air zamzam—

dingin, tapi menyala.

Tuan,

aku kini tahu bahwa menjadi anak gunung

bukan berarti harus diam di balik kabut.

Aku mulai percaya,

bahwa tugas kami bukan hanya merawat akar,

tapi juga merentangkan cabang

ke arah matahari yang sama yang pernah kau tuju.

Aku berjalan ke masjid yang kau rintis,

menyusuri nama yang kau sematkan pada sejarah,

dan di antara huruf-huruf tua itu,

aku temukan wajah Gayo

yang dulu kupikir hilang di gelombang.

Kami mulai menulis lagi, tuan.

Bukan dengan pedang,

tapi dengan pena yang belajar sujud.

Bukan untuk berperang,

tapi untuk mengabarkan bahwa cinta

juga bisa menjadi jalan pulang.

Apakah engkau ridha

jika kami melanjutkan bukan dengan mahkota,

melainkan dengan madrasah,

dengan ayat yang disulam dari kopi dan kalimat Allah?

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

L. K. Ara, yang kini sedang belajar menjadi cahaya kecil dari tanah tinggi

-0-

6. Jawaban Ketiga dari Meurah Silu

Dari malam yang redup di Lhokseumawe, ketika angin membawa harum masjid tua

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Anakku L. K. Ara, cahaya yang mulai tumbuh dari tanah yang kurindukan,

Suratmu kuterima seperti embun di atas batu,

mengajarkan bahwa bahkan kerasnya masa bisa luluh

oleh kelembutan jiwa yang berserah.

Kau benar,

kerajaan tidak selamanya dibangun dengan istana dan panji.

Di zamanmu, kerajaan mungkin hadir

dalam secarik buku, dalam doa yang diam-diam kau ajarkan,

atau dalam suara anak kecil yang melafalkan ayat

di bawah pohon kopi yang kau tanam.

Aku ridha,

jika warisan itu kau bawa bukan sebagai beban,

tetapi sebagai suluh yang akan menuntun

anak-anak gunung dan anak-anak pesisir

untuk saling menyebut nama-Nya.

Teruslah menulis,

sebab pena adalah pedang zamanmu.

Teruslah menyebut Gayo,

bukan untuk membanggakan diri,

tapi untuk mengingat bahwa dari tanah tinggi itu,

peradaban pernah turun—seperti hujan pertama—

membasahi bumi yang sedang lupa pada langit.

Aku tak meminta dibangunkan dengan zikir keras,

cukup kau jaga mushaf

yang pernah kutanam di antara adat dan akidah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Meurah Silu, yang kini tersenyum dari nisan tua

melihat anak-anak gunung memanggul cahaya

7. Mimpi L. K. Ara: Di Antara Gunung dan Laut

Kalanareh, 17 Muharram 1366 H

(Dini hari, antara tidur dan terjaga, saat azan Subuh hampir tiba)

Tuan Sultan Meurah Silu,

malam tadi aku bermimpi.

Aku berada di jalan setapak

di antara kopi yang sedang berbunga,

dan kerawang yang menggantung di dahan,

seperti doa yang belum selesai diturunkan.

Di ujung jalan, aku melihatmu—

berpakaian putih dengan sorban yang seperti awan.

Engkau menoleh padaku, tersenyum,

dan berkata,

“Kau datang tepat waktu, anak gunung. Sudah lama kami menunggumu.”

Aku tak bisa menjawab,

hanya mengikuti langkahmu yang menembus kabut,

menuju sebuah batu nisan

yang bercahaya dalam diamnya.

Lalu kau berkata,

“Jangan hanya datang untuk menangis,

datanglah juga untuk mewarisi.

Tanah ini butuh penjaga yang tahu arah,

bukan sekadar pengagum masa silam.”

Aku terbangun dengan basah di mata,

dan seperti ada satu pesan

yang belum selesai kau bisikkan.

Apakah mimpi itu hanya bunga tidur,

atau bagian dari perjalanan yang harus kutuliskan,

Tuan Sultan?

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

L. K. Ara, dari antara bunga kopi dan mimpi yang belum selesai

-0-

8. Jawaban Meurah Silu: Dalam Cahaya Mimpi

Lhokseumawe, di antara mimpi dan nyata, saat bintang-bintang masih menyala

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Anakku L. K. Ara, yang telah menapak ke dalam langit batin,

Mimpimu adalah panggilan,

bukan sekadar bunga dari tidurmu.

Itu adalah pintu,

yang hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang ikhlas bertanya

bukan untuk menguasai, tapi untuk mengabdi.

Aku hadir karena kau telah mengetuk

dengan puisi, dengan dzikir,

dengan keinginan untuk menyambung yang telah terputus

oleh waktu dan kesibukan dunia.

Benar yang kau dengar:

jangan hanya datang untuk menangis,

datanglah juga untuk mewarisi.

Warisan bukan harta,

tetapi arah.

Ia bukan mahkota,

tetapi kompas.

Dan sekarang kompas itu ada di tanganmu,

di setiap bait yang kau tulis,

di setiap anak muda yang kau ajari membaca sejarah

bukan sebagai cerita,

tapi sebagai cermin.

Jika kau ingin tahu pesan yang belum selesai itu,

dengarkan baik-baik azan Subuh—

di sanalah ia kusembunyikan,

sebab hanya yang bangun akan mendengarnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Meurah Silu, penjaga yang kini berbicara lewat diam dan cahaya. (*)