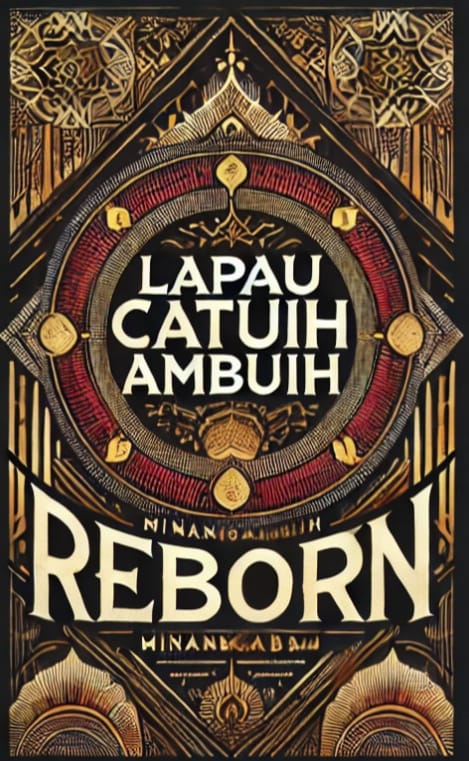

Kaba “Catuih Ambuih”

Bagindo Muhammad Ishak Fahmi

HATIPENA.COM – Delapan puluh tahun sudah bangsa ini merdeka. Kita pernah berdarah-darah merebut kemerdekaan dari penjajah asing, lalu berjuang membangun pondasi negara, melintasi masa-masa penuh gejolak: dari revolusi, masa pembangunan, reformasi, hingga era demokrasi elektoral. Namun, di tengah euforia perayaan Hari Kemerdekaan ke-80, sebuah pertanyaan mendesak layak diajukan: mengapa persoalan besar negeri ini seperti tak pernah selesai?

Metafora lama Minangkabau, “bak cando ma elo rambuik dalam tapuang” menarik rambut dalam tepung seolah menjadi cermin budaya politik kita. Ini adalah strategi menyelesaikan masalah dengan hati-hati: rambut tidak putus, tepung tidak berserak. Konon, cara ini adalah puncak kebijaksanaan, menjaga harmoni dan mencegah perpecahan.

Tetapi realitasnya, persoalan yang dihadapi bangsa tidak pernah benar-benar tuntas. Saking seringnya, kita bahkan sudah hafal jenis rambut yang terselip: ada yang beruban, ikal, keriting, hingga panjang. Dan yang lebih ironis, jumlah rambut itu justru bertambah dari waktu ke waktu. Kita terus mengulang pola yang sama mengelola masalah agar tetap terlihat tenang namun jarang berani membongkar akar penyebabnya.

Tidak heran jika rakyat mulai curiga. Ada apa sebenarnya? Mengapa semua pihak seperti saling menutup-nutupi? Apakah masing-masing menyimpan borok yang tak ingin terbongkar? Apakah semua memegang kartu “As” untuk saling mengunci, sehingga rahasia besar tetap terkubur demi menjaga status quo?

Demokrasi yang Menyimpang dari Pemiliknya

Negara ini mengaku berdemokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan: rakyat memberi mandat kepada dua pilar utama eksekutif, dari presiden hingga kepala daerah; dan legislatif, dari DPR pusat hingga DPRD kabupaten/kota.

Seharusnya, mandat itu digunakan untuk menjalankan kehendak rakyat. Tetapi dalam praktiknya, mandat tersebut kerap berubah arah, mengabdi pada kepentingan penguasa atau kelompok pemilik modal. Rakyat, yang memberi kuasa, justru harus tunduk pada kehendak mereka yang berkuasa. Lebih buruk lagi, rakyat sering kali terjepit di antara dua kubu yang saling berebut pengaruh.

Dalam 80 tahun perjalanan kemerdekaan, kita telah melihat idealisme reformasi yang dulu menyala kini meredup. Korupsi, yang diharapkan berkurang, justru berkembang semakin canggih, bahkan sistematis. Apa yang dulu dijanjikan sebagai transparansi dan pemerintahan bersih kini berubah menjadi kompromi politik demi kompromi politik—semata-mata untuk menjaga “tepung tetap utuh” meski rambut terus bertambah.

Harmoni Semu dan Bahaya Kompromi Abadi

Peribahasa “ikan busuk mulai dari kepala” seharusnya menjadi alarm nasional. Kerusakan moral dan integritas sering kali dimulai dari pucuk pimpinan. Bila pemimpin memberi teladan buruk, pembusukan akan merembet ke seluruh lapisan.

Paradigma “menarik rambut dalam tepung” memang sering dianggap bijak, namun dalam politik, ia berpotensi menjadi pembenaran untuk menghindari langkah tegas. Banyak masalah negara hanya dikelola di permukaan demi mencegah gejolak, tanpa pernah menyentuh akarnya. Padahal, bila akar masalah terus dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi.

Kita seharusnya berani melangkah lebih jauh: bukan hanya menjaga tepung tetap utuh, tetapi memastikan tidak ada lagi rambut yang masuk ke dalamnya. Dan itu artinya, membenahi sistem sejak awal menutup celah korupsi, membatasi konflik kepentingan, dan membangun budaya transparansi.

Hukum, Keadilan, dan Keberanian Politik

“Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit ist dahin zu lösen, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ‘unrichtiges Recht’ der Gerechtigkeit zu weichen hat.”

(Gustav Radbruch, 1946)

(“Konflik antara keadilan dan kepastian hukum harus diselesaikan sedemikian rupa sehingga hukum positif, yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan negara, harus berlaku bahkan ketika isinya secara substansial tidak adil atau tidak bermanfaat, kecuali apabila ketidakadilan itu mencapai tingkat yang tidak tertahankan, sehingga hukum tersebut, sebagai ‘hukum yang salah’, harus mengalah kepada keadilan.”

Gustav Radbruch, 1946 )

Mengingatkan bahwa hukum yang hanya menjadi alat kekuasaan tanpa memperhatikan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Dalam bahasa sederhana: hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi janji moral kepada rakyat.

Dalam konteks negara, kompromi politik yang hanya bertujuan menjaga stabilitas semu adalah bentuk ketidakadilan terselubung. Ia merusak kepercayaan publik dan menciptakan generasi yang apatis terhadap politik. Demokrasi kehilangan rohnya ketika keadilan digadaikan demi keamanan politik jangka pendek.

Menuju 100 Tahun Kemerdekaan yang Seutuhnya

Menjelang satu abad kemerdekaan, kita harus berani memutus siklus ini. Demokrasi tidak boleh lagi disandera oleh kepentingan kelompok sempit. Rakyat harus kembali menjadi pusat dari setiap keputusan politik, bukan sekadar legitimasi formal dalam pemilu.

Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai “menarik rambut dalam tepung”, tetapi juga memastikan tepung tetap bersih dari rambut. Pemimpin yang berani membongkar masalah, menuntaskan perkara, dan memberi teladan moral yang nyata.

Selamat Hari Kemerdekaan, negeriku. Semoga jalan kebaikan menjadi terang, kekuasaan dipegang oleh mereka yang amanah, dan rakyat benar-benar menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi juga bebas dari penjajahan oleh nafsu kekuasaan anak bangsanya sendiri. (*)

Padang, Agustus 2025