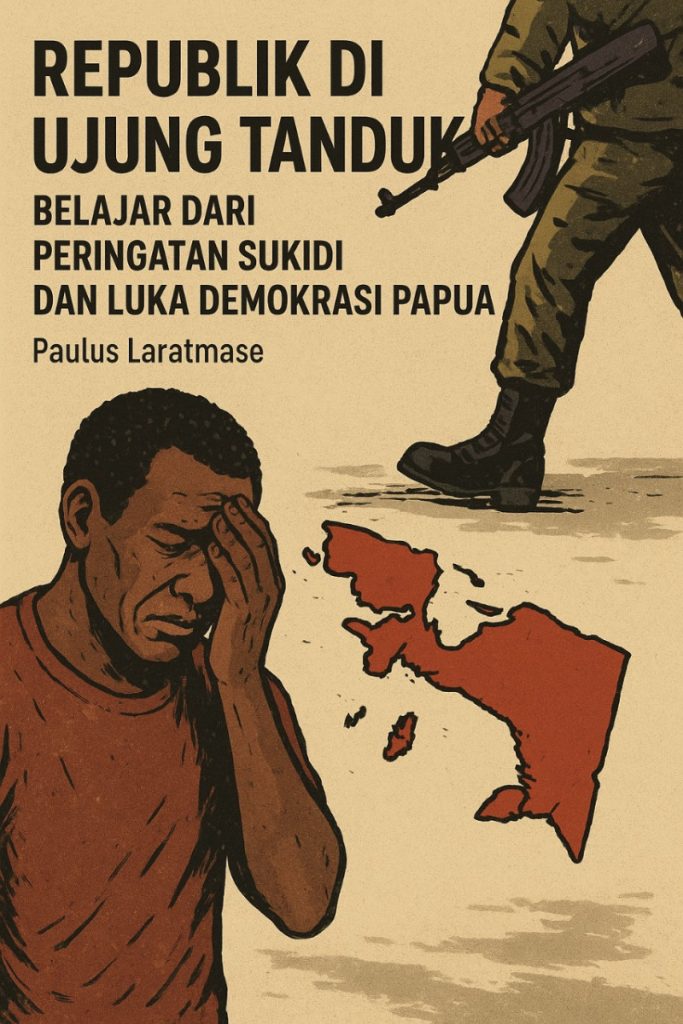

Oleh Paulus Laratmase

HATIPENA.COM – Pengantar

Dalam sebuah tulisan di Kompas hari ini, 21 Agustus 2025, Cak Sukidi dengan tajam mengingatkan kita akan sesuatu yang kerap terlupakan: Republik tidak akan runtuh semata oleh musuh dari luar, tetapi oleh kompromi dari dalam. Republik dapat hancur bukan karena senjata asing, melainkan karena kebusukan yang merayap dari tubuhnya sendiri.

Mengutip Marx, Ibn Khaldun, Hannah Arendt, John Dewey, hingga Timothy Snyder, Sukidi menggambarkan bahaya ketika “rule of law” berganti wajah menjadi otoritarianisme. Militerisasi sipil, brutalitas hukum, dan propaganda kebohongan hanyalah jalan menuju “life in dark times” sebuah kehidupan dalam zaman kegelapan.

Bung Karno sendiri pernah mengingatkan, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Sebuah republik tanpa jiwa hanyalah nama kosong tanpa roh. Dan kini, di era post-truth, ketika kebenaran dapat diputarbalikkan menjadi alat kekuasaan, peringatan itu semakin relevan. Pertanyaan yang menghantui kita: apakah kita siap menjadi penjaga republik, atau hanya membiarkan republik menjelma hantu otoritarianisme?

Pertanyaan ini menemukan gaungnya dalam peristiwa politik terbaru: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025 dan Pleno KPU Provinsi Papua 20 Agustus 2025. Dua peristiwa ini menjadi sebuah potret telanjang bagaimana demokrasi bisa dicederai secara sistematis demi kepentingan segelintir orang.

Luka Demokrasi Papua: Antara Suara dan Kuasa

PSU Papua, yang seharusnya menjadi ruang koreksi bagi praktik demokrasi sebelumnya, justru dipenuhi dengan pelanggaran masif. Bukan rahasia lagi, keterlibatan aparat keamanan dalam proses pemilu telah merusak asas kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Apa artinya kertas suara jika intimidasi dan tekanan menjadi mata uang politik yang sesungguhnya?

Demonstrasi rakyat di Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Mamberamo, dan Keerom bukanlah gerakan tanpa dasar. Itu adalah teriakan warga yang merasa kedaulatan suaranya dicuri. Namun, dalam negara yang makin tergelincir ke arah otoritarianisme, suara rakyat kerap dibungkam. Hukum dijadikan alat kekuasaan, aparat dijadikan penjaga kepentingan, dan rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan justru diperlakukan sebagai ancaman.

Di Papua, demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah dalam pemilu. Demokrasi adalah ruang bagi rakyat untuk diakui sebagai manusia yang bermartabat, yang suaranya setara dengan warga negara lain di republik ini. Ketika demokrasi berkali-kali dikhianati, sesungguhnya yang dilukai bukan hanya rakyat Papua, melainkan jiwa republik itu sendiri.

Peringatan dari Para Pemikir: Bahaya Otoritarianisme

Sukidi dalam tulisannya menyandingkan nama-nama besar pemikir dunia untuk menegaskan bahaya otoritarianisme. Marx mengingatkan bagaimana kepentingan kelas berkuasa dapat mengatur ulang hukum demi legitimasi dirinya sendiri. Ibn Khaldun mencatat bahwa peradaban runtuh ketika solidaritas sosial digantikan kerakusan elit.

Hannah Arendt dengan cemerlang menunjukkan bagaimana totalitarianisme lahir dari propaganda yang memutarbalikkan realitas. John Dewey menekankan pentingnya pendidikan publik agar rakyat tidak mudah diperdaya. Timothy Snyder, dalam On Tyranny, memberikan peringatan konkret bahwa demokrasi bisa mati ketika rakyat diam membiarkan kebohongan berulang menjadi kebenaran.

Apa yang kita lihat dalam PSU Papua adalah kombinasi dari semua peringatan itu. Ada manipulasi hukum, ada propaganda yang mengaburkan fakta, ada militerisasi sipil yang menakut-nakuti rakyat, ada pengabaian pendidikan politik yang sehat. Papua, dalam hal ini, adalah laboratorium di mana wajah otoritarianisme diuji coba.

Militerisasi Sipil: Jalan Menuju Kegelapan

Salah satu bahaya paling nyata dari demokrasi yang tergelincir adalah militerisasi sipil. Ketika aparat keamanan, yang seharusnya netral dan melindungi rakyat, justru menjadi alat politik, maka republik kehilangan pijakan moralnya.

Di Papua, militerisasi sipil bukan cerita baru. Tetapi keterlibatan aparat dalam proses pemilu hanya mempertegas betapa rapuhnya garis batas antara negara yang melindungi dengan negara yang menaklukkan. Hukum tidak lagi menjadi pedoman, melainkan senjata. Demokrasi tidak lagi ruang bersama, melainkan medan tempur.

Hannah Arendt menyebut kondisi ini sebagai “life in dark times”: zaman ketika kejujuran digantikan propaganda, hukum dipakai untuk menganiaya, dan kekuasaan melanggengkan dirinya dengan kekerasan.

Papua: Tanah Susu dan Madu yang Ternoda

Ironisnya, Papua adalah tanah yang kaya. Alamnya melimpah dengan emas, tembaga, hutan, laut, dan tanah subur. Bung Karno menyebut Indonesia sebagai “zamrud khatulistiwa”, dan Papua adalah salah satu permata terindahnya. Tetapi rakyat yang hidup di atas tanah susu dan madu justru kerap merasakan getir dan pahit.

Di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan, rakyat Papua seringkali tertinggal. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena kebijakan negara lebih sering berpihak pada eksploitasi kekayaan daripada pemberdayaan manusia. Kerakusan segelintir elit yang menguasai sumber daya alam membuat rakyat Papua hanya menjadi penonton dalam rumahnya sendiri.

Tangis dan doa rakyat Papua adalah jeritan spiritual yang tak boleh diabaikan. Mereka berdoa bukan hanya untuk hidup sejahtera, tetapi juga untuk diakui sebagai manusia yang bermartabat.

Republik Tanpa Jiwa

Kembali pada peringatan Bung Karno: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Republik tanpa jiwa adalah republik tanpa arah. Jiwa republik adalah keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Jika semua itu hilang, republik hanyalah bangunan kosong.

Di Papua, ketiadaan jiwa republik itu tampak telanjang. Demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mewujudkan keadilan justru dipakai untuk melanggengkan ketidakadilan. Ketika suara rakyat dibungkam, sejatinya republik sedang kehilangan rohnya.

Harapan yang Tak Pernah Padam

Namun, di balik segala luka, Papua bukan tanah tanpa harapan. Demonstrasi rakyat, meski sering dibungkam, menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi masih hidup. Jeritan rakyat adalah tanda bahwa jiwa republik belum sepenuhnya mati.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar kerap lahir dari pinggiran. Apa yang terjadi di Papua bisa menjadi alarm bagi republik secara keseluruhan. Jika kita gagal menjaga demokrasi di Papua, jangan pernah bermimpi demokrasi di tempat lain akan selamat.

Papua, dengan segala penderitaan dan harapannya, adalah cermin yang memperlihatkan wajah republik kita. Dan wajah itu kini retak, penuh luka, tetapi masih punya peluang untuk disembuhkan.

Refleksi Etis dan Spiritualitas Politik

Pertanyaan besar yang tersisa adalah: apakah kita siap menjadi penjaga republik? Menjadi penjaga republik bukan berarti sekadar ikut pemilu lima tahun sekali. Menjadi penjaga republik berarti berani melawan kebohongan, menolak otoritarianisme, menegakkan keadilan, dan mendengar jeritan rakyat kecil.

Dari perspektif spiritual, doa rakyat Papua adalah pengingat bahwa republik tidak hanya berdiri di atas hukum dan politik, tetapi juga di atas moralitas dan iman. Tuhan, yang disebut dalam banyak tradisi agama sebagai pembela kaum tertindas, akan berpihak pada mereka yang menangis karena ditindas. Jika republik berpihak pada penindas, maka republik sejatinya telah menentang Tuhan.

Penutup

Cak Sukidi menutup peringatannya dengan sebuah pertanyaan mendasar: apakah kita siap menjadi penjaga republik? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata manis atau retorika politik. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan nyata: menolak kebohongan, melawan manipulasi, membela rakyat yang suaranya dicuri, menjaga hukum agar tidak dipakai untuk menganiaya.

Papua memberi kita pelajaran pahit bahwa demokrasi bisa dikhianati, hukum bisa dibengkokkan, rakyat bisa ditindas. Tetapi Papua juga memberi kita harapan bahwa jiwa republik masih bisa diselamatkan. Selama masih ada rakyat yang berani bersuara, selama masih ada doa yang dipanjatkan, selama masih ada hati nurani yang menolak kebohongan, republik belum sepenuhnya mati.

Republik bisa saja rapuh. Ia bisa runtuh oleh kompromi dari dalam. Tetapi jika kita semua bersepakat untuk menjadi penjaga, bukan perusak, maka republik akan tetap tegak. Bung Karno telah mewariskan pesan: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Kini, tugas kita bukan hanya membangun badan republik, tetapi menjaga agar jiwanya tetap hidup. (*)