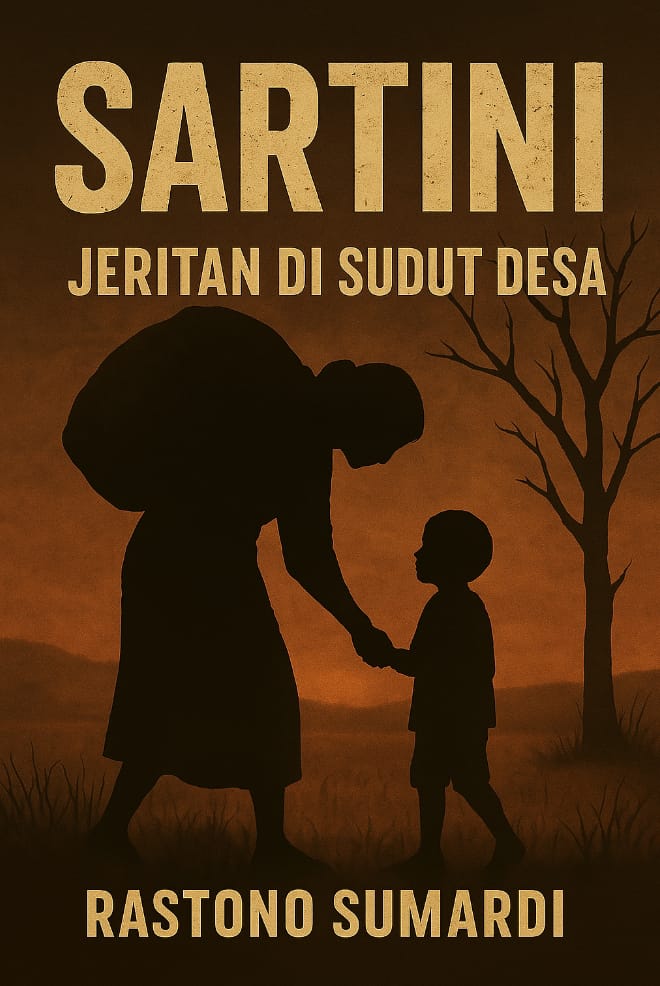

Oleh : Rastono Sumardi

HATIPENA.COM – Kabut pagi masih menyelimuti sudut desa yang sepi ketika Sartini melangkah keluar dari gubuk reyotnya. Tulang-tulangnya berderak—bukan hanya mengingatkan pada beban karung singkong semalam, tapi juga pada kenangan lima tahun silam yang terus menghantuinya.

Pagi itu, lima tahun lalu, kabut juga sama tebalnya. Karto, suaminya, sudah bersiap sejak subuh. “Hari ini ada kiriman kopra ke pelabuhan, Tin,” katanya sambil mencium kening Sartini. “Semoga dapat upah lebih buat beli seragam Andi.”

Sebagai kernet truk tua pengangkut kopra, Karto harus memikul karung-karung seberat 50 kilogram ke atas bak truk. Sartini masih ingat betul senyum terakhir suaminya—lesung pipinya yang dalam, mata yang tetap berbinar meski hidup serba kekurangan.

“Jaga Andi baik-baik,” pesannya sebelum menaiki truk yang sudah reyot.

Truk bermuatan kopra itu melaju di jalan berliku menuju pelabuhan. Menurut saksi mata, tali pengikat muatan sudah aus. Di sebuah tikungan tajam, karung-karung kopra bergeser dan jatuh menimpa Karto yang sedang berusaha mengamankan muatan. Ia terlempar dari ketinggian truk, kepalanya menghantam batu tepi jalan.

Saat berita itu sampai, Sartini seperti ditampar badai. Darah suaminya menggenang di aspal, membasahi bumi yang selama ini memberi mereka makan. Andi kecil yang baru berusia enam tahun terus bertanya, “Kapan Bapak pulang?” sambil menatap jalan yang sepi.

“Bu Tini, ada kabar!” teriak Sumirah, tetangganya, dengan suara bergetar. “Bansos akhirnya turun! Katanya besok dibagikan!”

Sartini memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan masa lalu yang datang menerpa. Lima tahun menjadi janda, lima tahun memikul beban sendiri. Doa kecilnya akhirnya terjawab. Uang bansos itu akan membayar utang beras dan membeli buku baru untuk Andi, anak semata wayangnya yang kini duduk di kelas 6—anak yang harus tumbuh tanpa pernah lagi merasakan dekapan bapaknya.

Keesokan harinya, balai desa dipenuhi kerumunan. Wajah-wajah lelah penuh harap. Tapi ketika Pak Lurah berbicara, kata-katanya seperti pukulan palu.

“Maaf, warga. Kuota bansos untuk Desa kita dikurangi. Hanya yang terdaftar di keluarga penerima manfaat yang dapat.”

Kekacauan pecah. Sartini berdiri terpaku. Namanya tidak ada dalam daftar. Padahal bulan lalu dia mendaftar dengan bantuan Sumirah.

“Dengar, Bu!” bisik Sumirah dengan mata berkaca-kaca. “Katanya… katanya kita yang tidak pilih dia kemarin, tidak dapat.”

Dunia Sartini berputar. Dia ingat betul bagaimana dia memilih dengan hati nurani, bukan dengan iming-imian. Seperti pesan terakhir Karto: “Jangan pernah jual harga diri, Tin.”

Malam itu, ketika Andi bertanya kenapa tidak ada beras untuk makan malam, Sartini tidak bisa menjawab. Dia hanya memeluk anaknya erat-erat, merasakan tulang rusuk kecil itu menonjol dari balik baju lusuh.

“Tidak apa, Bu,” bisik Andi. “Aku kuat. Seperti Bapak dulu.”

Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua cangkulan sepanjang hari. Andi mewarisi keteguhan hati dari ayahnya, tapi Sartini tidak ingin anaknya mewarisi kemiskinan mereka.

Dua hari berlalu dalam kelaparan yang diam-diam. Sartini masih pergi ke kebun, tapi tenaganya sudah tidak seperti dulu. Saat mengangkat karung singkong, lututnya bergemetar dan dia nyaris terjatuh.

“Sudah tua, Tini,” sindir mandornya. “Mungkin harus libur dulu.”

Dia pulang dengan tangan kosong dan hati hancur. Tapi di depan gubuknya, ada pemandangan yang membuat darahnya membeku.

Andi, anaknya yang biasanya pendiam, berdiri di atas bangku kayu dengan wajah pucat. Di tangannya ada selembar kertas—surat keterangan tidak mampu yang mereka dapatkan dengan susah payah.

“Aku akan demo, Bu!” seru Andi dengan keberanian yang tidak wajar untuk anak seusianya. “Aku akan baca puisi tentang Ibu di balai desa besok!”

“Tidak!” Sartini merengkuh anaknya turn. “Kau tidak tahu bahayanya! Lihat apa yang terjadi pada bapakmu—orang kecil seperti kita mudah sekali diremukkan!”

“Tapi Bapak mati karena bekerja, Bu! Bukan karena berjuang untuk hak kita!” sanggah Andi dengan mata berapi-api. “Aku tidak mau diam seperti ini. Bapak dulu tidak pernah menyerah mengangkat karung kopra, masa kita menyerah untuk hak kita sendiri?”

Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Sartini, Andi benar-benar pergi ke balai desa dimana acara pertemuan warga sedang berlangsung. Sartini yang mengetahui kabar itu dari Sumirah, berlari sekuat tenaga, jantungnya berdebar kencang—persis seperti perasaan lima tahun lalu ketika mereka memberitahu tentang kecelakaan Karto.

Dia mendorong kerumunan, dan melihat anaknya yang kecil itu berdiri di depan Pak Lurah dan para stafnya, dengan suara bergetar namun jelas:

“Bapak-bapak tahu?

Lima tahun lalu, bapakku jatuh dari truk kopra. Mati demi sesuap nasi untuk kami. Kini ibuku memikul karung. Lebih berat dari usianya

Sementara Bapak-bapak sibuk dengan proyek

Yang tak pernah sampai ke rakyat kecil. Bapakku mati karena kerja. Tapi kami tak mau mati karena diam ditindas!”

Wajah Pak Lurah memerah. Beberapa stafnya mulai berdiri, langkah mereka mengancam.

Sartini tidak lagi takut. Melihat anaknya dalam ‘bahaya’, sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya—seperti keberanian Karto yang dulu memikul karung kopra di ketinggian truk. Dia melangkah ke depan, memeluk bahu Andi.

“Lanjutkan, Nak,” bisiknya dengan suara yang tiba-tiba keras dan jelas. “Bapakmu pasti bangga padamu. Biarkan mereka mendengar. Biarkan semua orang mendengar!”

Dia menatap langsung ke mata Pak Lurah. “Suami saya mati karena bekerja, Pak. Tapi kami tidak mau mati karena diam ditindas! Bansos bukan hadiah, tapi hak kami untuk hidup!”

Diam yang menyergap ruangan itu lebih menggelegar daripada teriakan. Dan dari kerumunan, satu per satu warga mulai bertepuk tangan. Perlahan, kemudian bergemuruh.

Wajah Pak Lurah berubah pucat. Dia melihat bukan hanya pada Sartini yang memberani, tapi pada rakyat kecil yang selama ini diam, kini bangkit.

Minggu berikutnya, bansos akhirnya turun untuk semua warga yang membutuhkan, tanpa kecuali. Tapi kemenangan terbesar Sartini bukanlah beberapa lembar uang itu.

Di sore hari, Sartini membawa Andi ke makam Karto. “Lihat, Karto,” bisiknya sambil menatap nisan sederhana. “Anak kita sudah tumbuh menjadi pemberani. Darahmu mengalir dalam nadinya.”

Dan di gubuk reyot mereka malam itu, Sartini memeluk erat Andi. “Kau benar, Nak. Kadang keadilan harus diperjuangkan—seperti bapakmu dulu berjuang mengangkat karung kopra untuk kita.”

Dengarkan! Karena dari sudut desa yang kecil, dari mulut anak yatim dan janda miskin, jeritnya bisa mengguncang negeri!

Luwuk, 5/10/2025