Catatan Paradoks; Wayan Suyadnya

HATIPENA.COM – Heboh—wakil ketua DPRD Pasangkayu, Hariman Ibrahim, gagap, terbata, tak lancar membaca Pembukaan UUD 1945.

Di tengah upacara HUT TNI yang khidmat, suara tersendat itu menembus ruang maya, viral, menimbulkan gelombang tawa dan getir sekaligus.

Ada yang bilang ia lupa membawa kacamata. Ada yang membela, katanya gugup. Tapi di era media sosial, alasan-alasan seperti itu tak lagi punya tempat untuk bersembunyi.

Setiap huruf yang salah baca, setiap jeda yang canggung, menjadi cermin: beginilah wajah legislatif kita hari ini—membaca saja gelapan, padahal teks itu sudah ada di depan mata.

Pembukaan UUD 1945 bukan mantra asing. Ia adalah hafalan yang dulu kita dengung-dengungkan di bangku SMP dan SMA.

Namun, di hadapan mik dan kamera, sang wakil rakyat seolah lupa—bukan hanya pada teks, tapi juga pada makna yang dikandungnya.

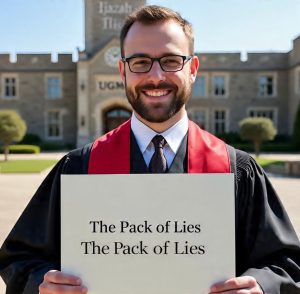

Pertanyaan pun mengalir deras: sekolah di mana wakil ketua DPRD itu? Apakah ia benar-benar lulus SMA? SMA di mana?

Benarkah ijazahnya asli? Atau sekadar selembar kertas yang lolos dari saringan sistem yang tak pernah benar-benar menyaring?

Inilah paradoks negeri konstitusional kita—mereka yang diamanahkan membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, justru terbata membaca kalimat pembuka dari dasar negara itu sendiri.

Dari peristiwa ini, seharusnya kita bercermin. KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu melakukan verifikasi yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas. Verifikasi faktual menjadi mutlak.

Setiap calon legislatif dan eksekutif mesti diuji bukan hanya berkas ijazah, tapi juga isi kepala, kemampuan berpikir, komitmennya terhadap nilai-nilai konstitusi yang ia wakili.

Dan partai politik—rumah besar para calon pemimpin—sudah saatnya berhenti menampung siapa pun yang berduit, tapi kering pengetahuan dan miskin integritas. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kebangsaan, bukan loket tiket membelu kekuasaan.

Dunia paradoks kita hari ini: ketika yang di atas podium tersandung pada teks yang seharusnya menjadi darah dari sumpah jabatan mereka sendiri. Dan rakyat, di bawah sana, hanya bisa menghela napas—menyaksikan betapa gelapnya membaca terang. (*)

Denpasar, 7 Oktober 2025